Vol.104

皆さま、こんばんは。岡山市南区妹尾にあるさとう歯科クリニック 院長の佐藤公麿です。

今回は、**歯周基本治療(Initial Periodontal Therapy)**の重要性を、4つの実際の症例を通してご紹介いたします。

なぜ歯周基本治療が大切なのか?

歯周病は「静かなる病気」と呼ばれるように、初期には自覚症状が乏しく、気づかないうちに歯を支える骨が溶けていきます。放置すると、最終的には歯を失う原因となります。

しかしながら、適切な診断と、科学的根拠に基づいた歯周基本治療を行えば、病状の進行を食い止めることが可能です。

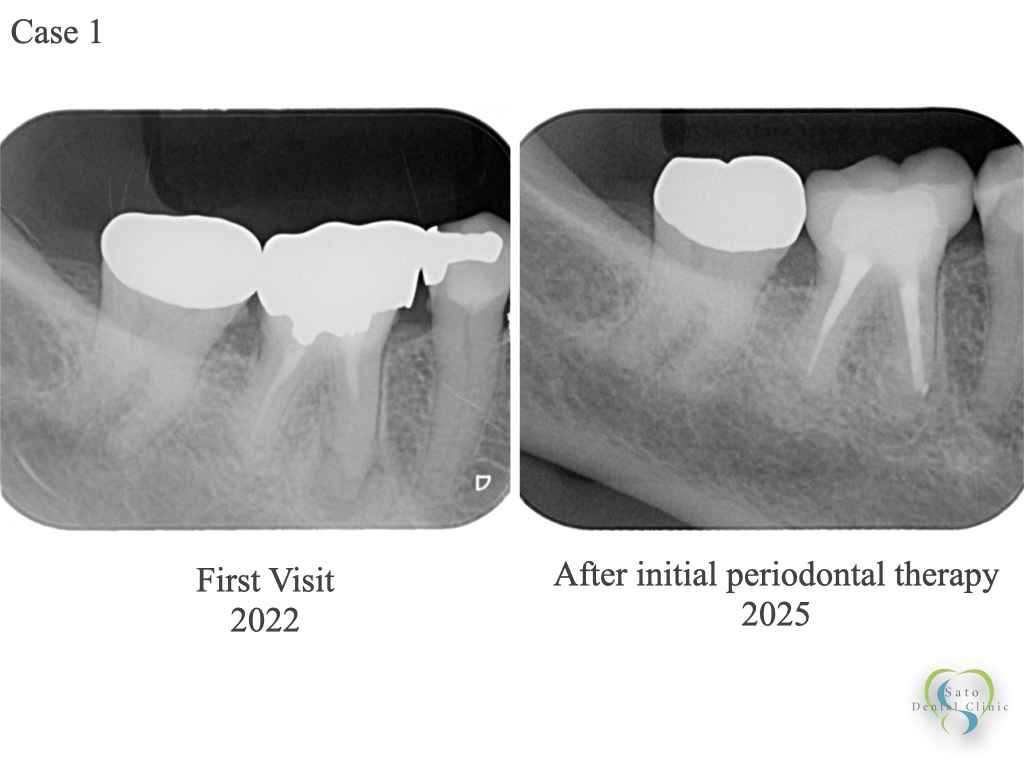

【Case 1】進行性の骨吸収に対し、5年後も安定維持

・初診:2022年

・治療後:2025年

初診時には重度の歯周病により、歯槽骨の垂直的吸収が進行していましたが、歯周基本治療と継続的なSPT(Supportive Periodontal Therapy)によって、骨レベルの維持と炎症の消失を確認できています。

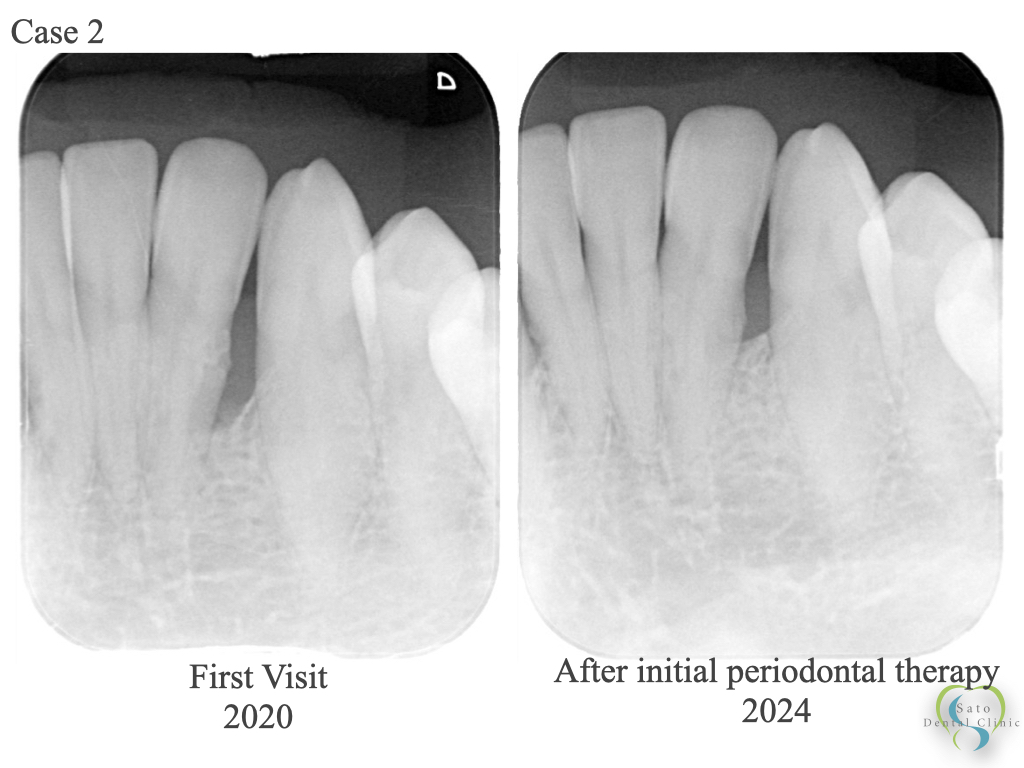

【Case 2】前歯部の骨吸収、4年かけての回復

・初診:2020年

・治療後:2024年

審美性を求める前歯部では、歯ぐきのラインや骨の高さが非常に重要です。適切なスケーリング・ルートプレーニングを丁寧に実施し、炎症のコントロールと組織の安定化が得られました。

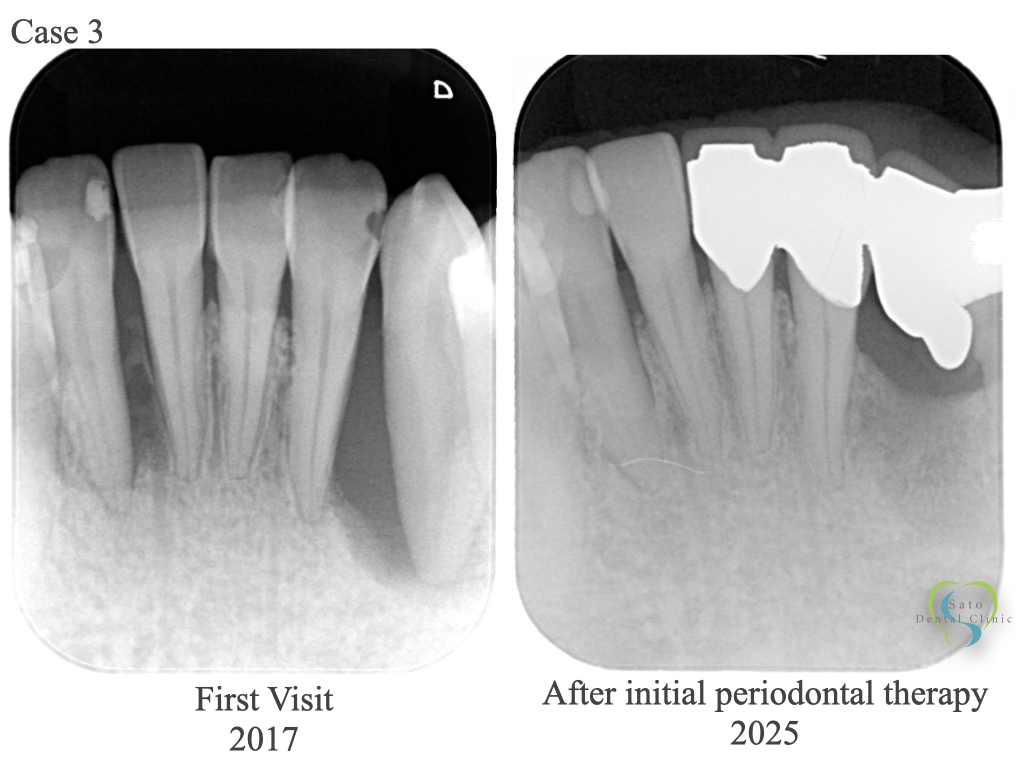

【Case 3】8年越しの管理が実を結んだケース

・初診:2017年

・治療後:2025年

長期的な管理が功を奏し、重度骨吸収の部位でも動揺がほとんど見られない安定状態を維持。これは患者さんの協力度と、担当歯科衛生士の継続的な関与が大きな成果を生み出した好例です。

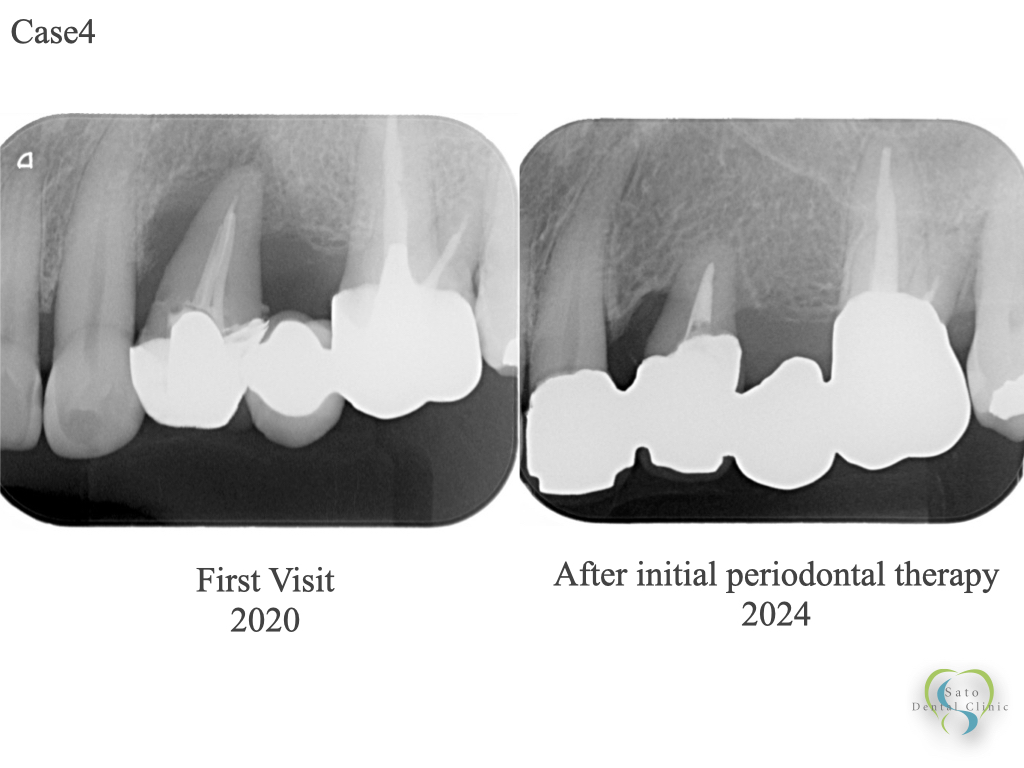

【Case 4】重度歯周病でも抜歯を回避した例

・初診:2020年

・治療後:2024年

レントゲンで明らかだった骨の喪失。以前であれば抜歯の選択をしていたかもしれません。しかし、積極的な歯周基本治療と補綴的アプローチの融合によって、機能性と清掃性を両立し、歯を残すことができました。

歯科衛生士の力が支える「継続管理」

これらの症例すべてに共通するのは、全て歯周基本治療のみで歯周状態が改善したこと(歯周外科治療は行っていません)、そして治療後のメンテナンスと患者教育を高いレベルで行うことができた結果ということです。

その中核を担っているのが、歯科衛生士です。

・歯周組織検査や歯周基本治療(SRP)を的確に行うスキル

・患者さんの生活習慣やセルフケアに寄り添うコミュニケーション力

・定期管理で微細な変化に気づき、必要に応じてDr.に相談できる観察力

最後に

歯周病治療の主役は、決して歯科医師だけではありません。

患者さん、歯科衛生士、そして私たちがチームで取り組むからこそ、長期的な成果につながるのです。

これからも、地域に根ざした質の高い歯周治療を目指して、日々研鑽を重ねてまいります。

(※本症例の臨床写真掲載については、患者さまに掲出の同意をいただいております。)

(※全ての症例で同様の結果が得られるわけではございません。)

(※上記症例の歯周基本治療は全て健康保険の範囲内で行っています。)